本日もメール配信システム「ワイメール」の公式コラムをご覧いただきありがとうございます。

インターネットを介したビジネスコミュニケーションが日常化する中で、企業から顧客へのメール配信はますます重要なマーケティング手段となっています。しかし一方で、迷惑メール(スパム)の増加により、Gmailなどの主要なフリーメールサービスでは、スパムフィルターが高度化し、正当なビジネスメールであっても、設定ミスや表現の不備で迷惑メール扱いされるケースが後を絶ちません。

特に、メールマーケティングやニュースレター、キャンペーン告知を行う企業にとっては「配信したはずのメールが相手に届いていない」という事態は、大きな機会損失につながります。

そうした事態を回避するには、迷惑メールに判定される可能性を事前に診断する「迷惑メール判定サービス」の利用が有効です。

そこで今回は、迷惑メールの定義と、迷惑メールと判定された場合の影響、「迷惑メール判定サービス」の概要と利用するメリットなどについて解説します。

目次

迷惑メールとは

正常なメールでも送信方法やその内容によっては迷惑メールと判定されてしまう可能性がありますが、迷惑メール(スパムメール)とは、受信者の同意なく一方的に送信されるメールのことを指します。

主に広告や詐欺、マルウェアの配布などを目的としており、受信者にとって不要である上、情報漏洩やフィッシングのリスクもはらんでいます。

そのため、Gmailなどの主要なメールサービスは、スパムフィルターによってこれらのメールを自動で迷惑メールフォルダに振り分けています。

迷惑メールと判定された場合の影響

多くのISP(インターネットサービスプロバイダ)やメールプロバイダでは、ユーザー保護の観点から、送信されたメールが迷惑メールに該当するかをさまざまな基準で自動チェックしています。

このチェックの結果、迷惑メールと判定された場合には、メールの受信そのものがブロックされる、あるいは受信はされるが「迷惑メールフォルダ」に振り分けられるといった処理が行われます。

重要なのは、本来は正常なメールであっても、送信方法や内容、技術的設定に問題があれば、誤って迷惑メールと判定されてしまう可能性があるという点です。

迷惑メールと判定された場合の影響は、大きく以下の2つに分けられます。

受信拒否(ブロック)されるケース

メールは相手のメールサーバに届かず、送信者には「バウンスメール(エラーメール)」が返ってくるため、不達が把握しやすい。

迷惑メールフォルダに振り分けられるケース

メールサーバには受信されるものの、通常の受信トレイではなく迷惑メールフォルダに格納されるため、受信者に気づかれにくく、送信者側でも状況を把握しづらい。

後者の場合は、送信者が気づかないまま、受信者との連絡ミスや信頼低下につながることも多く、「メールが届いていない」「迷惑メールフォルダに入っていた」といったクレームを受けて初めて問題に気づくことも少なくありません。

そのため、メールの送信前に迷惑メール判定のリスクを可視化・対処しておくことが、円滑なコミュニケーションと信頼維持に不可欠となります。

迷惑メール判定のポイント

迷惑メールと判断されるかどうかは、さまざまな技術的・内容的な要素によって左右されます。主なポイントは以下の通りです:

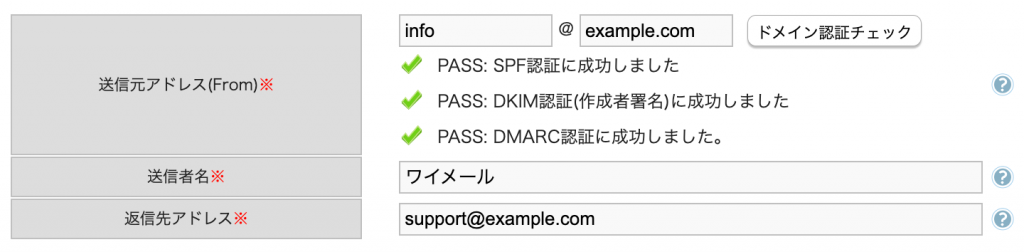

SPF/DKIM/DMARC設定の有無

送信ドメインが正当であることを証明するための認証設定がされていないと、なりすましメールと判定される可能性があります。

ワイメールでは、サービス上でご利用いただくドメインへのこれらのドメイン認証をデフォルトで設定しているので、難しい設定作業を要さずに、これらのドメイン認証を有効にしてメール配信することができます。

あなたは大丈夫?Gmailの改定された送信者ガイドラインとワイメールでの対応

また、送信元アドレスのドメインを変更してメール配信する場合でも、これらのドメイン認証の設定状況を確認できる他、簡単な設定だけでそれらのドメイン認証を有効にしてメール配信することができます。

件名や本文の内容

「今すぐ」「無料」「限定」など、煽り文句が多用された表現や、不自然なリンク・ボタンの過剰な使用は、スパム判定の対象となる恐れがあります。

HTML構成のバランス

画像だけで構成されたメールや、テキストの比率が極端に低いHTMLメールは、機械的なスパムと誤認されやすくなる恐れがあります。

送信IPやドメインの信用度

過去にスパムとみなされた送信履歴があるIPアドレスやドメインは、ブラックリストに登録され、到達率が著しく低下する可能性があります。

差出人情報の不明瞭さ

送信者名やメールアドレス、フッターに会社情報が記載されていないなど、正体が不明なメールは信頼性が低く見なされる可能性があります。

短時間での大量送信

同一の送信IPまたはドメインから、短時間に大量のメールを一斉送信すると、スパムボットによる不正送信と誤判定される可能性があります。配信数が多い場合は、配信間隔を調整したり、配信リストの健全性を保つ運用が不可欠です。

ワイメールでは、自動的に送信元のIP年齢を判別し、IP年齢に適した送信制限を適用し、配信間隔を自動的にコントロールしてくれる「自動IPウォームアップ機能」をご用意しており、配信者が特に意識することなく、適切な配信間隔でメール配信を開始することができます。

迷惑メール判定サービスとは

迷惑メール度判定サービスは、上記のような要素を分析して「このメールが迷惑メールと判断される可能性」をスコアや診断レポートとして提供してくれるサービスです。

配信前の段階で、構成の不備やリスクを客観的に把握し、必要な改善を行うことで、「届くメール」を作るための指針になります。

迷惑メール判定サービス利用のメリット

顧客へのメールが迷惑メールと判定されてしまうと、ビジネスに大きな影響を及ぼす恐れがあります。

例えば新商品やキャンペーン紹介などのメールマガジン、会員登録や商品購入の確認メール、商品の発送通知メールなど、企業と顧客とのコミュニケーション手段や証跡としてメールの果たしている役割は大きいです。

そういった重要なメールが届かなかった場合、ビジネスの機会損失だけでなく、顧客の怒りや不信感を買い、トラブルやブランドイメージの棄損につながる可能性もあります。

迷惑メールにならないか事前にテストすることにより、「メールが届かない」というリスクを軽減することができるでしょう。

また、そもそもの問題として、自分が送信したメールが迷惑メールに判定されているか、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまっているかどうかは、前述した通り、通常では把握することができません。

そのため、迷惑メール判定サービスを利用し、自身のメールの健全性を診断することは、今まで気付かなかった問題点や課題を知ることにつながります。

ユーザーから苦情がなかったために気づかなかったが、実はメールマガジンが迷惑メールとして扱われていた可能性が高い、といったことに気づくきっかけになるかもしれません。

主要な迷惑メール判定サービス

迷惑メール度判定サービスで主要なものとしては、下記サービスが挙げられます。

Mail Testerは、送信したメールがスパムとみなされるリスクを10点満点でスコア表示してくれる無料ツールです。メール本文に記載されたリンクやドメイン、メールヘッダー情報、送信サーバーの設定(SPF、DKIM、DMARC)など、スパム判定で重要視される複数の技術的要素をチェックし、問題点をわかりやすくフィードバックしてくれます。

オープンソースのスパムフィルタリングソフトウェアで、数百におよぶルールセットと、ベイジアンフィルタリング、ブラックリスト参照、ヒューリスティック解析などを組み合わせて迷惑メールの判定を行います。自身のメール配信サーバーに導入して、受信メールのスコアを確認することが可能です。スコアが高いほどスパムと判断される仕組みで、問題箇所がどこにあるかを詳細に把握できます。テクニカルな理解が必要な部分もありますが、制御性と透明性が高く、カスタマイズ性にも優れています。

メールが受信者の「受信トレイ」に届いたのか、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられたのか、「未達(バウンス)」になったのかを、Gmail、Outlook、Yahoo! など主要なメールプロバイダごとに細かく判定してくれます。さらに、SPF・DKIM・DMARC 認証状況の確認、ブラックリストチェック、HTMLメールの構文診断なども一括で行えます。

送信ドメインのDNSレコード設定(SPF、DKIM、DMARC)、ブラックリスト状態、SMTP接続情報、リバースDNS設定などを検査し、迷惑メールと誤判定されるリスクを評価してくれます。診断結果は視覚的に整理されており、IT担当者だけでなくマーケティング担当者にもわかりやすい構成になっています。

最後に

ビジネスメールやマーケティングメールが「届くかどうか」は、もはやコンテンツの良し悪しだけで決まりません。

メールの配信前に、今回ご紹介した迷惑メール判定のポイントを中心とした設定ミスや表現の不備の再確認や、迷惑メール判定サービスを利用することは、メール配信者としての信頼を守り、顧客との接点を確実に確保するための重要な一手です。

大切な情報を確実に届け、顧客とのコミュニケーションを途切れさせないためにも、日常的なチェックと改善を習慣にしていきましょう。

免責事項

当コラムの内容は、コラム執筆時点での内容です。今後のバージョンアップ等により、仕様やインターフェイスが変更になる場合がございます。